天监三年的建康城(今南京),朱雀航畔的细雨斜斜掠过青石板路,将酒旗上"醉仙楼"三个字洗得愈发鲜亮。尚书左仆射徐勉披着蓑衣下朝归来,隔着月亮门便闻到厨房飘来的酒香——家厨正按新得的方子试制"醒酒鲭鱼"。这位以《诫子崧书》劝诫子孙节俭的士大夫,竟在当日日记里细细记下:"取太湖白鱼,片成薄脍,以松萝酒渍之,佐以新采莼羹,入口清冽,醒酒尤妙。"这不经意的一笔,恰似掀开了南朝饮食文化的锦绣一角——在齐梁两代不足八十年的光阴里,江南庖厨们以刀为笔,以味为墨,完成了中国烹饪史上最优雅的转身。

一、稻米革命:从"金齑玉脍"到"云子饭"

永明年间的某个暮春,竟陵王萧子良在西邸设下文宴,当"金齑玉脍"端上桌时,满座文士皆屏息凝神。钟嵘在《诗品》序言中特意记下这惊艳瞬间:"鲈鱼切如蝉翼,拌以金橙齑,其色粲然若朝霞映雪。"橙丝的金黄与鱼片的玉白相衬,不仅是视觉的盛宴,更藏着南朝稻作文明的底气。扬州刺史部档案记载,建武四年仅吴郡一郡的粳稻产量就达两百三十万斛,仓廪丰实催生了粮食加工的精细化——梁武帝普通六年,光禄大夫周捨在奏章中提及的"云子饭",需将新粳米"舂之再三,去麸存精,其白如云,粒粒如珠",与《齐民要术》记载的北方"脱粟饭"形成鲜明对比。更令人称奇的是建康宫厨发明的"五色饭"。每逢三月三上巳节,御膳房便会取青蒿捣汁染出青色,用红曲调出胭脂色,以黄栀煮出琥珀色,拿黑豆磨浆浸出墨色,再配上本色白米,分别蒸制后拼出五行图案。这种精妙的主食在《荆楚岁时记》中被称为"五行饭",后来逐渐演变为后世的花色饭。考古发现的南京江宁齐墓中,曾出土一套青瓷分格食盒,五格恰好对应五色饭的形制,盒底刻着的"太官造"字样,印证了宫廷饮食的考究

青瓷莲辨纹盖罐

二、素食风潮:从"变一瓜为数十种味"到"假炙鸭"

天监十六年四月八日佛诞节,华林园的千僧斋上,梁武帝望着案前素宴不禁抚掌赞叹。僧人宝唱在《比丘尼传》中记下了这场素食盛宴的奇观:"一瓜可作数十种味,或酸或甘,或脆或柔;一菜可变化数十种形,或为龙凤,或为花鸟。"这般巧思源于建康正观寺的厨僧们,他们将瓠瓜掏空填入香菇、笋丁,雕成"假熊掌"的模样;以面筋揉入姜汁、花椒,制成"假炙鸭",烤得外皮焦脆;甚至用山药泥拌芝麻酱,仿出"素鱼脍"的嫩滑。素食之风很快从寺院吹入士大夫府邸。《梁书·贺琛传》记载,普通年间士大夫聚会"无复腥膻,唯陈果蔬,雕盘绮食,竟相夸示"。建康出土的齐梁墓葬中,常见成套的莲花纹青瓷食具,碗碟口径多在十厘米左右,明显小于北朝动辄十五厘米的粗陶餐具,隐隐透出南朝贵族"食不厌精,脍不厌细"的追求。会稽谢氏家族的食谱残卷更令人惊叹:立春食"五辛盘"(葱、蒜、韭、蓼、芥),夏至吃"槐叶冷淘",重阳制"菊花糕",连二十四节气都有专属素食,将时令与饮食融得恰到好处。

三、水产本味:从"莼羹鲈脍"到"酒渍黄蚬"

永明体诗人谢朓在《奉和竟陵王》中写下"白盐渍海月,清酱调河豚"时,或许未曾想到,这两句诗成了南朝水产烹饪的绝佳注脚。丹阳尹萧景墓中出土的《食经》残卷,用工整的小楷记载了二十三种鱼脍切法:"柳叶脍"需斜刀切成柳叶状,"玉带脍"要肥瘦相间如玉带,最绝的"蝉翼脍"要求"薄如蝉翼,置盘中能映字"。这般刀工在《南史·虞悰传》中得到印证,这位曾任祠部尚书的美食家,只需瞅一眼鱼脍的厚薄,便知厨师技艺高低。

比刀工更动人的是对鲜味的极致追求。建康大市西侧的"蚬子巷",每日清晨都飘着酒香——商贩们将鲜活河蚬倒入米酒中,看它们在酒液里张合吐沙,半个时辰后捞起,佐以姜末、陈醋,便是梁元帝萧绎在《金楼子·杂记篇》里盛赞的"酒渍黄蚬",称其"肉嫩如乳,鲜胜蟹螯,穷极鲜美"。考古学家在南京颜料坊遗址的齐梁文化层中,发现了厚达三米的贝壳堆积,其中蚬壳占比高达六成,远超其他朝代,默默佐证着这种小水产在当时的受欢迎程度。

南朝青釉六系盘口瓶

四、点心革命:从"截饼"到"莲花馅"

普通元年的某个清晨,尚书令袁昂拆开同僚送来的食盒,当即被里面的"莲花馅"惊住了。他在回信中细细描摹:"酥皮层层起酥,馅料分作五色,状若莲房,赤者为枣泥,白者为胡桃,黄者为栗仁,青者为榄仁,黑者为芝麻,甘而不腻,入口即化。"这种精致点心标志着南朝面点工艺的飞跃——与北朝《齐民要术》记载的"截饼"(油炸面片)、"髓饼"(掺动物骨髓的面饼)相比,南朝的"玉露团"以蜂蜜调馅,"金乳酥"用牛乳和面,更讲究造型与口感的平衡。

蔗糖的传入让点心风味更上层楼。《梁四公记》记载,天监年间扶南国进贡的"砂糖"被御厨用来制作"糖酪浇樱桃":将樱桃去核,浇上牛乳熬成的酪浆,撒上砂糖,冰在深井中镇过,盛夏时节吃来,"凉沁心脾,甜香满口"。南京出土的齐梁陶俑中,有不少持有点心模具的女性形象,模具上刻着莲纹、云纹,与丹阳古寺发现的石制模具如出一辙,可见当时点心制作已趋向专业化——寻常人家或许还在吃简单的"水引饼",贵族府邸的厨娘却已能用模具压出莲花形状的精巧点心了。

五、饮食空间:从"曲宴"到"山斋小集"

中兴元年的秋夜,鸡笼山西邸的"山斋小集"里,月光透过竹帘洒在曲水之上。竟陵八友围坐水边,看着盛着佳肴的羽觞顺着水流漂来,谢朓在诗序中记下这一幕:"引山泉为曲水,列时鲜作行厨,酒酣赋诗,不知东方之既白。"这种将饮食与自然融合的宴饮方式,开创了中国园林宴饮的先河——与北朝贵族热衷的"围猎野宴"不同,南朝士人更爱在有限空间里营造意境。建康城发掘的梁代贵族宅院遗址中,厨房面积较汉代缩小近半,却新出现了"茶寮"与"点心房":茶寮里摆着碾茶的石碾、煮水的银铫,点心房的壁龛里整齐码着蒸笼、模具。更妙的是庭院中普遍设置的"流杯渠",渠水蜿蜒如九曲,与南京出土的青瓷羽觞(椭圆形带耳酒杯)相互呼应,让人想见"曲水流觞"的雅趣。王筠在《与诸儿书》中写过"移席就花"的场景:暮春时节,将宴席搬到海棠树下,花瓣落在酒杯里,"花味入酒,酒气带香",这般将味觉与视觉、嗅觉交融的巧思,正是南朝饮食美学的精髓。

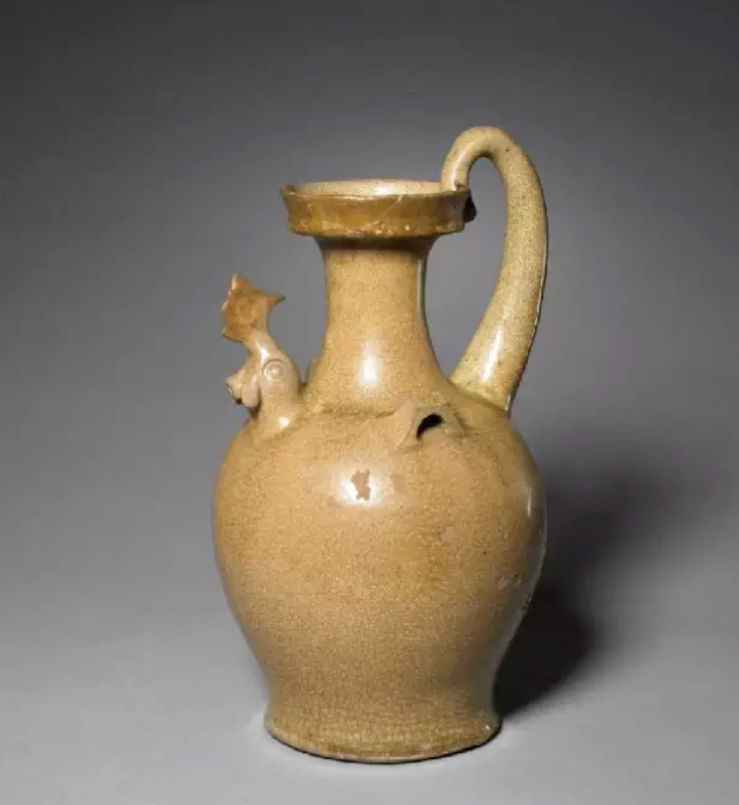

南朝青釉鸡头龙柄壶

六、味觉理论:从"本味论"到"清浊辨"

天监十五年,刘孝标为《世说新语》作注时,忽然在"术解"篇写下一段关于味觉的感悟:"鱼禽之味清而近,走兽之味浊而远;蔬果之味淡而真,膏粱之味浓而假。"这"味有清浊"的论断,恰似为南朝饮食美学定了基调。与北朝《齐民要术》强调"五味调和,甘酸苦辛咸相济"不同,虞悰在《食珍录》中主张"存其本味",认为"物性不可夺,若以重味掩之,犹以繁文掩质,失其真也"。

将饮食上升到哲学层面的,当属隐居钟山的周颙。他在《食论》中写道:"食之清者养神,浊者养形。神清则智明,形浊则欲炽。"把饮食与心性修养联系起来,让一粥一饭都有了形而上的意义。南京西善桥出土的梁代壁画中,几位士人围坐在竹林间,面前摆着青瓷酒樽与食盒,壁画题记引《庄子》"道在蝼蚁,在稊稗,在瓦甓,在屎溺",分明是说:饮食之道,亦在日常一饮一啄间。

七、余韵:青瓷里的千年鲜味

南北朝青瓷被大量运用到餐具、饮具及文具中,盒、盘、碗、再比如笔筒、水盂、砚等。水盂的功能只是盛磨墨用水的,但造型都很丰富,有蛙形、鸟形、兔形、牛形等样式。陶瓷文具被广泛使用,与这一时期崇尚读书、推崇士儒有关联。这一时期的装饰特点比较明显,尤其是三国西晋时期的越窑最为突出。器物上常有表现生活场景的纹样,刻画细腻且逼真,真实地反映了那一个时期的社会面貌,也给今人研究建筑、音东、舞蹈、宗教、蓄牧等方面的课题提供佐证。一些生活用品如虎子、烛台、油灯、水盂上大胆使用夸张变形的动物形象,多方面地体现了当时社会的审美意识,丰富了人们的精神生活。

北朝青釉莲花尊

南京象山王氏家族墓出土的青瓷莲瓣纹盖罐,通高6.9厘米,底径4厘米。盖面满饰复线莲瓣纹14瓣,分上下两层重叠,下层莲瓣仅露莲尖,罐身上半部分如同盖部满饰复线莲瓣纹。还有南朝青釉莲瓣纹盖罐,高28厘米,最大腹径28厘米,口径15厘米,足径16厘米。有一饰双层莲瓣纹盖,莲瓣纹为上下各8瓣,肩部和颈部都饰有莲瓣纹,肩部覆莲纹两重各13瓣,颈部为仰莲纹纹15瓣。河南省濮阳李云墓也出土黄釉绿彩刻莲瓣纹四系罐,高23.5厘米,口径7.7厘米,足径8.4厘米。四系之下刻忍冬纹一周,腹部下覆刻莲瓣纹。这一时期的莲瓣纹作为陶瓷器上的主要纹饰出现,是主流纹饰。还可作为辅助纹饰使用,刻画于器物的肩部和腹部。1958年南京富贵山出土的梁代青瓷莲花尊,颈饰仰莲,腹刻覆莲,釉色如千峰翠色。考古专家轻抚这些莲瓣纹路时忽然顿悟:这尊器腹深阔,恰能盛放"莼羹鲈脍",或许千年前某个暮春,它就曾在竟陵王的宴会上,映着烛光与满座文士的笑影。《玉台新咏》里"开琼筵以坐花,飞羽觞而醉月"的诗句,《荆楚岁时记》中"立春食生菜,取迎新之意"的记载,丹阳南朝帝王陵墓出土的"竹林七贤"砖画里,阮籍手中那只永远倒不满的酒樽……这些碎片拼凑出的,是齐梁饮食文化的鲜活图景。从萧统编《昭明文选》时案头的"蜜渍杨梅",到陶弘景炼丹炉旁的"茯苓饼",从建康市集中叫卖的"酒渍黄蚬",到西邸文宴上流转的"金齑玉脍",这些精致而克制的味觉选择,展现了一个虽处乱世却依然执着于生活美学的时代。

正如梁元帝在《金楼子》中所言:"一饮一啄,莫非前定。"齐梁士人用舌尖上的创造证明:即便在王朝更迭的阴影下,人类对美好滋味的追求,永远是最顽强的文明火种——它藏在青瓷的釉色里,写在传世的典籍中,融在江南的烟雨中,历经千年仍未消散。